الاحتفاء بالأبطال العاديّين

رغد حبش

منسقة ديوان عمان

٢٠ يناير، ٢٠٢١

قرأت العديد من القصص في حياتي، الكثير من القصص والروايات. ولم أستطع يوماً أن أقول ما قصّتي المفضلة، أو قاصّي المفضل، حتى التقطت يوماً من المكتبة كتاب قصص قصيرة لمكسيم غوركي. غوركي الذي لا أملك عنه إلا صورة ضبابية من روايته الشهيرة “الأمّ”، حيث قرأتها في طفولتي، وأظنّني لم أفهم الكثير منها حينها حيث إنّها تتحدث عن أمٍّ وابنها في زمن الثورة الاشتراكية في روسيا، ولم يكن استيضاح هذا سهلاً في سن الثالثة عشر.

المهم، حين وقعت عليه بعد سنوات أدركت أنّني وجدتُ قاصّي المفضل. مكسيم يروي ويحكي عن أشخاص قابلهم صراحة أو مجازاً في رحلاته الطويلة عبر روسيا، يروي بلا كثير تحيّز وبشكل وصفيّ، دون مبالغة في توصيف الشرِّ والخير فيهم؛ فمنهم طيّبون حمقى، ومنهم جشعون طيّبون، ومعظمهم عاديّون، فيهم من الخير والشّر والحمق والكبرياء ما فيهم. ما أبهرني في قصص مكسيم أبطاله العاديّون، الواقعيون. فشخوصه حيوية وحيّة جداً لأنها تشبه جداً ما نراه من سحرٍ وخيرٍ وشرٍّ فيمن نقابلهم في حياتنا كل يوم. حيوية أبطاله جاوزت أوراق الكتاب الذي يحملهم، وقدّرت أن بطل قصته (كونوفالوف) كان سيكون أقربهم صداقة لي، لو أنّه لم يعش قبل قرون ولو أنّني التقيته قبل أن ينتحر أخيراً.

المدرسة الواقعيّة:

أفهم الآن أن مكسيم يتبع للمدرسة الواقعيّة في الفنِّ والأدب، جاءت هذه المدرسة بعد عصر التنوير في أوروبا، العصر الذي بدأ فيه استكشاف الإنسان ورفع اعتباره من كونه مخطئاً حقيراً لكائنٍ عاقلٍ يستحق الاحترام والاستكشاف والتبجيل. وفي هذا العصر شاعت الفنون الأسطوريّة لرواده الذين بدأوا بتصويرٍ دقيقٍ للإنسان من ناحية تشريحية وصفيّة نبع من اهتمامهم بالإنسان ذاته، لكن ضمن سياقات أسطوريّة دينيّة تصوّر الإنسان الواقعيّ الذي نعرفه لكن في أوضاع غير أرضيّة -في الجنّة والسماوات والجحيم مثلاً- ومعظمها مستوحى من قصص دينية، ومع مخلوقات غيبيّة كالملائكة والشياطين، كما في فنون مايكل انجلو، دافنشي، رافاييل وغيرهم.

صورة (1): (1505)، لوحة”The Small Saint Michael” لفنان عصر النهضة رافاييل، متحف اللوفر موسوعة Britannica

وتلا عصرَ النهضة عصرُ العلوم التجريبية في بداية القرن السابع عشر، وانتقل اهتمام الدراسة ليجاوز الإنسان وحده إلى إعادة دراسة محيطه الأرضي وعوالمه ضمن ما تعرفه حواسه مجرّدة من أيّة أبعاد ميتافيزيقة. حينها ظهرت المدرسة الواقعية وبدأت بتصوير الحياة العادية التي تألفها حواسنا وتتفاعل معها يومياَ، وتؤطّرها في أعمالها الفنية والأدبية. امرأة ترتب أصيص الزهور على نافذة بيتٍ ريفي، طفلان يلعبان في حقل، أختان تتحدثان في غرفةٍ قديمة: هذه المشاهد اليومية لأشخاصٍ عاديين صارت موضوع لوحات وقصص كاملة. جاءت المدرسة الواقعية من شعور الناس في تلك الحقبة بأنّهم لن يقبلوا الاستخفاف بعقولهم بالحطّ من قيمتها كما ساد في العصور الوسطى، لكنّهم في ذات الوقت لا يحتاجون إلى رفع قيمة الحياة بربطها بما هو أسطوري، كما حصل في عصور النهضة. كأنّ بهم يقولون: نحن نحتاج أن نكون ونحتفي بما نحن عليه فقط، كما نحن.

صورة (3): في الأعلى، (1854) ، رسمة “صباح الخير، سيد كوربيه” رسم واقعي من گوستاڤ كوربيه، متحف فابري، المصدر ويكيبيديا

صورة (2): في الأسفل (1942) لوحة “Nighthawks” رسم واقعي لإدوارد هوبر، متحف الفن في شيكاغو، المصدر Wikimedia Commons

استمتع بالرحلة:

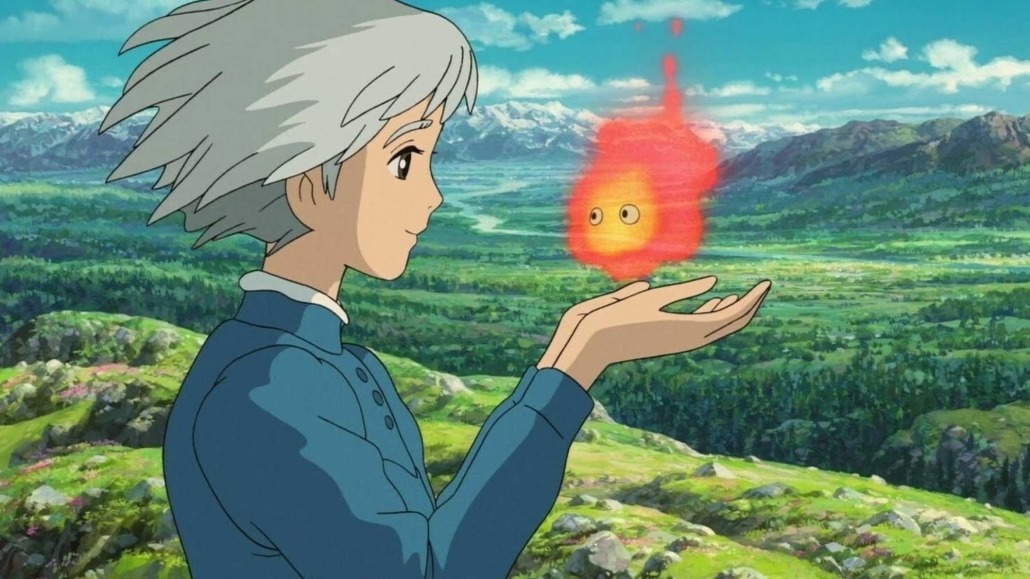

أذكر الأبطال العاديين وأنا أشاهد أفلام جيبلي (Ghibli Studio) اليابانية الشهيرة، تجذب هذه الأفلام المشاهدين من كافة أنحاء العالم. فلو شاهدت أحدها، ستجذبك الرسومات الطفولية الغنية بالحيويّة والألوان في البداية، ثم ستتابع شخوصاً عاديين جداً ضمن حبكة غريبة، وتنتظر النهاية بترقبٍ متأملاً فهم مجرى الأحداث الخياليّ الغريب وسط فيض من الصور الجميلة المبهمة والأحداث المتشابكة. وحين تأتي النهاية، تكتشف أنَّ الامر كلّه لم يكن عن النهاية، فهي لم تشرح لك كل شيء كما كنت تأمل. القضيّة كلّها عن رحلة الفيلم، عن رمزية أحداثه وتتابعها، والشعور الذي تمتلئ به حين مشاهدتها، والذي تعزّزه موسيقى ساحرة وصورٌ خلّابة، ومشاهد كثيفة تحملك بأحداثها، وأخرى تحملها أنت بسكونها: كلحظات تأمل “الأبطال العاديين” جداً وصمتهم، وأثناء قيامهم بأعمالهم العادية اليومية من إعداد الطعام وارتداء الملابس وغيرها. لتتعلّم أن تركّز في اللحظة وشخوصها العاديين غير الخارقين، وتمتلأ ب”الآن” وتستمتع به، عوض ترقّب حلّ نهائي سحريٍّ.

صورة (4): (2004) صورة من فيلم (Howl’s Moving Castle) لاستوديو جيبلي (Ghibli)، المصدر موقع استوديو جيبلي

مسافة بين صورتين:

من وقتٍ لآخر، من الجيد أن تجد مقعداً، مقعدٌ يفصله عن الشارع الرئيس حاجزٌ حجري. تنظر من عليه إلى سباق الناس المحموم في حيواتهم، فتنأى بهذا بنفسك بعيداً كل حين، وتحتفي بعاديّتك، بتعبك، بالسحر العادي للشجرة التي تظلّك والنسيم الذي يلمسك، بأنك خارج سباق المقارنة والتزاحم، وتحرّر نفسك ولو لبعض الوقت من “سباق للتقدّم” لم تكد تختر شيئاً منه، في لحظة صافية من جمال الحياة اليومية. وحين تعود للمضمار مجدداً، وتتقدّم بك الحياة بعض الشيء، تنظر إلى الذين طالما رأيتهم أبطالاً مثاليّين، خارقين، وتكتشف مع الوقت أنّهم يعرفون -كما تعرف- أنّهم ليسوا بالقوّة التي تظنّهم بها، وأنّهم لا زالوا -كما تفعل- تؤرّقهم التساؤلات، وتنتابهم الشكوك، وتستقبل الوسادة همومهم الكثيرة مساءاً. وتدرك أخيراً، أنهم أبطالٌ لا لقدراتهم الخاصة، ولا لمظهرهم الثابت الواثق أمامك، إنّما لقطعهم هذه المسافة الطويلة بين الصّورتين: صورتهم التي طالما ألفتها واثقة متمكّنة، وصورتهم جالسين على المقعد البعيد محتارين ينتابهم الشكُّ والتعب.

نحنٌ أبطال لأننا نحمل ثقوباً ثقيلة في صدورنا، تتنوع أشكالها وأنواعها، وتشترك بأنها تثقلنا وتخيفنا. لكنّنا نستيقظ كلَّ صباحٍ ناظرين لطول المسافة إيّاها بين الصورتين: ما نخافه، وما نريده. ونستعيد ما يكفي من زاد الثقة لمجاراة أيامنا، متحدّين ضعفنا، خوفنا، حيرتنا واهتزاز يقيننا. محاولين أداءَ ما نعتقد أنَّ فيه الخير، مع غياب اليقين الأكيد، كل يوم، على أفضل شكلٍ ممكن.

الحكم المحلي ، التنمية والتماسك الاجتماعي | الخرطوم...

الحكم المحلي ، التنمية والتماسك الاجتماعي | الخرطوم...